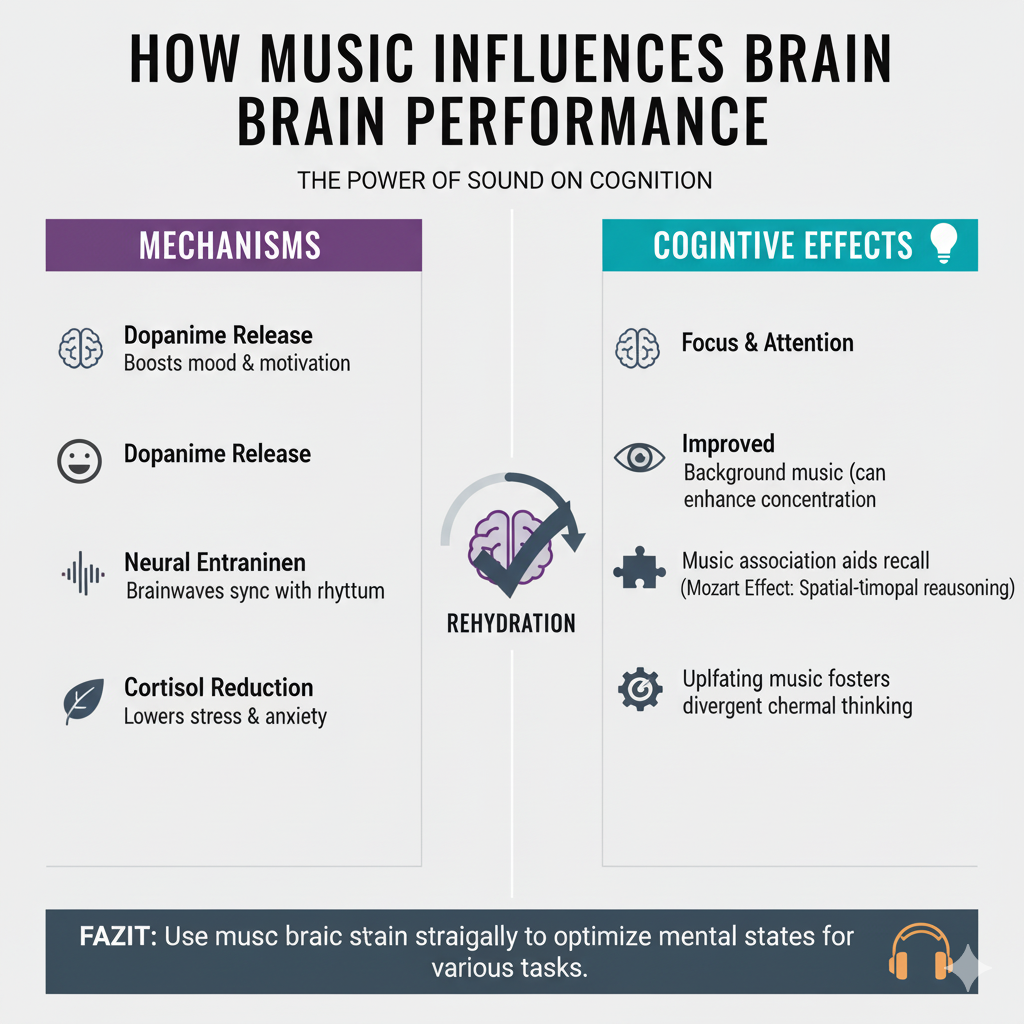

How Music Influences Brain Performance

Musik begleitet uns überall – beim Arbeiten, Sport, Autofahren oder einfach beim Nachdenken. Ein Lied kann Stimmungen verändern, Erinnerungen wecken und sogar körperliche Energie mobilisieren. Doch was passiert eigentlich im Gehirn, wenn wir Musik hören? Und warum scheint sie manchmal unsere Konzentration zu schärfen, während sie in anderen Momenten einfach nur beruhigt?

Der kognitive Einfluss von Rhythmus und Melodie

Das Gehirn liebt Muster. Rhythmus, Wiederholungen und Harmonien wirken wie eine Art mentaler Struktur – sie helfen, Informationen besser zu verarbeiten und Emotionen zu regulieren. Neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass Musik verschiedene Hirnareale gleichzeitig aktiviert: das motorische Zentrum, das limbische System (zuständig für Emotionen) und natürlich den präfrontalen Kortex, wo Konzentration und Entscheidungsfindung stattfinden.

Interessanterweise kann schon ein gleichmäßiger Takt helfen, den Herzschlag und die Atmung zu synchronisieren. Menschen, die Musik mit mittlerem Tempo hören – etwa 60 bis 80 Schläge pro Minute – berichten häufig von gesteigerter Fokussierung. Es ist, als ob der Rhythmus das Gehirn in einen produktiven Fluss bringt.

Doch nicht jede Melodie wirkt gleich. Während klassische Musik oft zur Konzentration beiträgt, können schnelle elektronische Beats eher das Energielevel heben. Das Gehirn passt sich flexibel an – es „tanzt“ gewissermaßen mit.

Musik für Fokus, Entspannung oder Motivation

Jeder kennt das: Ein Song läuft, und plötzlich fühlt man sich wacher, kreativer, vielleicht sogar mutiger. Musik ist wie ein Schalter für die Stimmung – ein Werkzeug, das den emotionalen Zustand aktiv beeinflusst.

Für manche ist sanfte Hintergrundmusik beim Arbeiten ideal. Andere schwören auf instrumentale Beats, um beim Lernen in den „Tunnel“ zu kommen. Studien deuten darauf hin, dass Musik mit klarer Struktur und wenig Text die Konzentration verbessert, weil sie weniger sprachliche Ablenkung bietet.

Zur Entspannung hingegen eignen sich Klänge mit langsamerem Rhythmus oder Naturgeräusche. Diese fördern die Ausschüttung von Dopamin und Serotonin – Neurotransmitter, die mit Wohlbefinden und innerer Ruhe verbunden sind. Auf cogniq.de wird genau dieser Zusammenhang zwischen Musik, Emotion und kognitiver Balance beleuchtet: Der richtige Soundtrack kann nicht nur die Stimmung verbessern, sondern auch das Gehirn langfristig trainieren, gelassener zu reagieren.

Motivation wiederum braucht oft Power. Ein mitreißender Beat kann helfen, Müdigkeit zu vertreiben oder beim Sport die Ausdauer zu steigern. Musik aktiviert das Belohnungssystem – ähnlich wie Schokolade, nur gesünder.

Klangtherapie für Kreativität

Ein spannendes Feld ist die sogenannte Klang- oder Soundtherapie. Sie nutzt Frequenzen, um Gehirnwellen gezielt zu beeinflussen. Bestimmte Schwingungen fördern zum Beispiel den Alpha-Zustand – eine Phase leichter Entspannung, in der das Gehirn besonders kreativ ist.

Künstler, Designer und sogar Softwareentwickler berichten, dass sie mit Hintergrundklängen besser in den „Flow“ kommen. Dabei muss es gar keine Musik im klassischen Sinn sein: sanfte Drones, Naturrauschen oder binaurale Beats können ebenfalls kreative Prozesse anregen.

Auf cogniq.de werden solche Methoden zunehmend diskutiert, da sie das Verständnis von kognitiver Leistungsfähigkeit erweitern. Die Idee dahinter ist simpel: Wenn Musik Emotionen bewegen kann, warum sollte sie nicht auch Denkprozesse stimulieren?

Ein Beispiel: Eine Studie aus Finnland zeigte, dass Menschen, die regelmäßig musizieren oder bewusst Musik hören, bessere neuronale Verbindungen im Bereich des Gedächtnisses aufweisen. Das bedeutet, dass Klang tatsächlich als „mentales Training“ wirken kann – eine Art Fitnessstudio fürs Gehirn, nur angenehmer.

Playlists für optimale Konzentration

Natürlich spielt auch die Auswahl der Musik eine Rolle. Es gibt keine „Einheitslösung“, aber bestimmte Richtlinien helfen. Für analytische Aufgaben sind ruhige, gleichmäßige Klänge hilfreich – etwa klassische Stücke, Jazz oder Ambient-Musik. Wenn man kreativ arbeitet, dürfen die Songs emotionaler oder rhythmischer sein.

Viele greifen zu sogenannten „Focus Playlists“ auf Streaming-Plattformen, die wissenschaftlich zusammengestellte Tracks enthalten. Dabei geht es nicht nur um das Genre, sondern um Struktur, Tonhöhe und Tempo. Ein gleichmäßiger Beat kann helfen, in den Arbeitsmodus zu kommen – ähnlich wie ein metronomischer Puls für Musiker.

Ein Trick, den Experten empfehlen: dieselbe Playlist regelmäßig für konzentriertes Arbeiten zu verwenden. So verknüpft das Gehirn diese Klänge mit Produktivität – ein konditionierter Reflex, der langfristig den Fokus stärkt.