Sleep and Learning: Wie Schlaf das Gedächtnis stärkt

Es gibt nichts Frustrierenderes, als nach einer langen Lernnacht festzustellen, dass man die Hälfte des Stoffs am nächsten Tag wieder vergessen hat. Wir alle kennen diese Momente: Augenringe, Kaffeetasse in der Hand, das Gefühl, der Kopf sei ein leerer Speicher. Doch die gute Nachricht: Schlaf ist kein verlorener Lernzeitraum – er ist der wichtigste „Trainer“ für unser Gedächtnis. Cogniq.de erklärt, wie genau Ruhe und Erholung das Lernen fördern und warum bewusster Schlaf ein echtes Erfolgsgeheimnis ist.

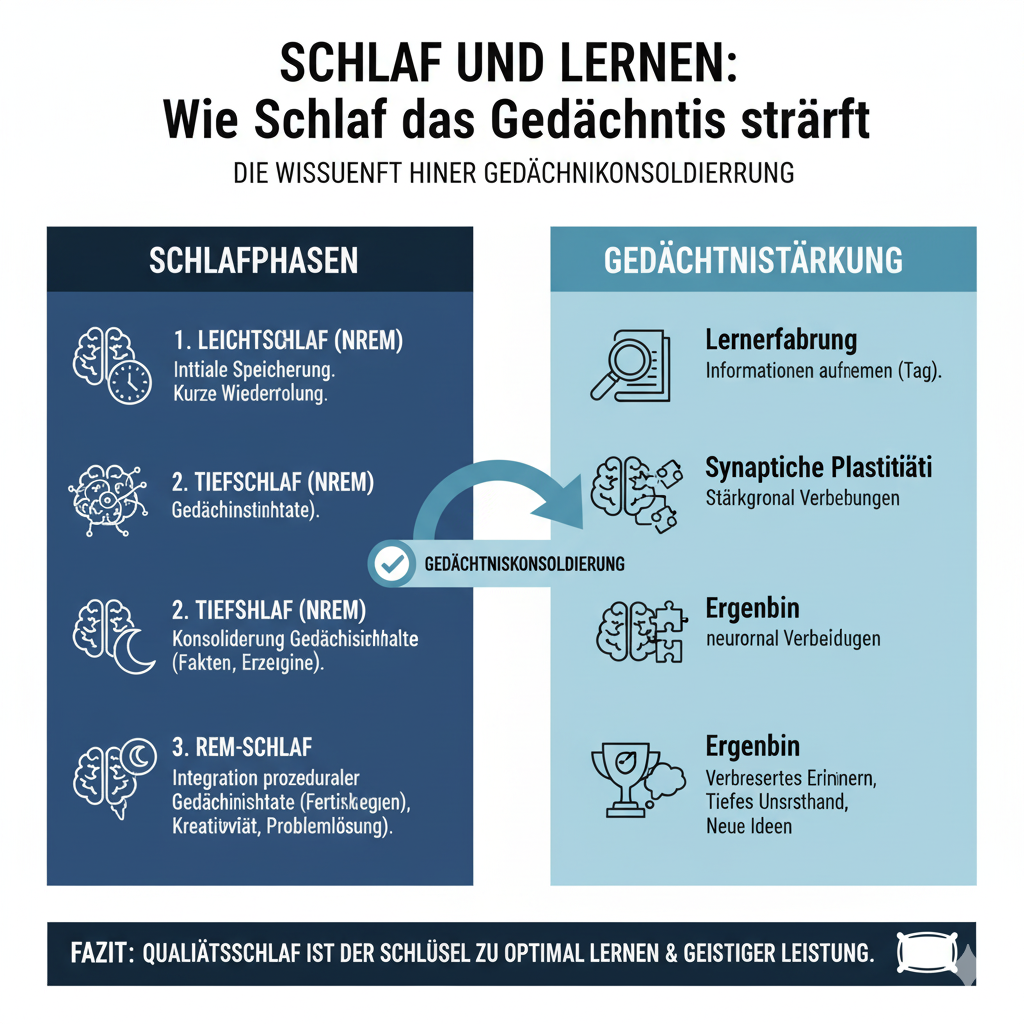

Die Wissenschaft hinter Gedächtniskonsolidierung

Während wir schlafen, arbeitet unser Gehirn auf Hochtouren – aber nicht so, wie wir es im Wachzustand gewohnt sind. Es sortiert Erinnerungen, festigt Fakten und verknüpft neues Wissen mit bereits vorhandenem. Dieser Prozess nennt sich Gedächtniskonsolidierung.

Forscher haben herausgefunden, dass besonders der Tiefschlaf entscheidend ist. In dieser Phase werden Informationen aus dem Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis übertragen. Wer nachts regelmäßig unterbrochen schläft oder zu wenig Tiefschlaf bekommt, merkt schnell, dass das Gelernte am nächsten Tag verschwimmt. Cogniq.de betont: Lernen ohne Schlaf ist wie ein Smartphone, das geladen wird, während der Akku entfernt ist – am Ende bleibt wenig hängen.

Ideale Schlafzyklen für optimale Lernleistung

Schlaf ist nicht gleich Schlaf. Unser Gehirn durchläuft mehrere Zyklen, die jeweils aus Leichtschlaf, Tiefschlaf und REM-Phase bestehen. Jeder Zyklus dauert etwa 90 Minuten, und jede Phase hat eine eigene Funktion für die Gedächtnisbildung.

REM-Schlaf, die Phase der lebhaften Träume, ist besonders wichtig für kreatives Denken und Problemlösung. Tiefschlaf hingegen konsolidiert Fakten, Vokabeln oder mathematische Formeln. Ein ideales Schlafpensum umfasst fünf bis sechs Zyklen, also rund sieben bis neun Stunden. Wer sich diese Zeit gönnt, merkt am Morgen: Die Gedanken sind klarer, das Gelernte sitzt besser. Cogniq.de empfiehlt, regelmäßige Schlafzeiten einzuhalten – auch am Wochenende.

Schlaffördernde Gewohnheiten für Studierende und Berufstätige

Es ist nicht immer einfach, den richtigen Rhythmus zu finden, besonders wenn Deadlines drängen oder Prüfungen bevorstehen. Kleine Veränderungen können hier Großes bewirken. Dazu zählen: den Bildschirm mindestens eine Stunde vor dem Schlafengehen ausschalten, das Schlafzimmer dunkel und kühl halten und abends auf Koffein oder schwere Mahlzeiten verzichten.

Auch feste Rituale helfen dem Gehirn, sich auf Schlaf einzustellen. Ein warmes Getränk, ein kurzes Lesen oder sanfte Musik signalisieren: Jetzt ist Ruhe angesagt. Cogniq.de zeigt in seinen Artikeln, wie solche Gewohnheiten die Lernleistung langfristig erhöhen. Nicht selten berichten Leser, dass sie nach nur wenigen Wochen deutlich wacher und konzentrierter sind.

Warum Nickerchen das Gehirn beflügeln

Manchmal reicht ein kurzes Nickerchen, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Power-Naps von 15 bis 30 Minuten steigern Aufmerksamkeit, Kreativität und Gedächtnisleistung. Wer länger schläft, riskiert, in den Tiefschlaf zu fallen und danach müde aufzuwachen – ein klassischer „Schlafträgheits-Effekt“.

Studenten vor Klausuren oder Berufstätige mit langen Arbeitstagen profitieren besonders von kurzen, gezielten Pausen. Cogniq.de empfiehlt, das Nickerchen möglichst früh am Nachmittag einzuplanen, um den nächtlichen Schlaf nicht zu stören. So kann das Gehirn die Informationen des Vormittags verarbeiten, ohne dass die Nachtruhe darunter leidet.

Schlaf als Schlüssel zur nachhaltigen Lernstrategie

Viele versuchen, Lernerfolg ausschließlich über längere Sitzungen oder stundenlanges Wiederholen zu erreichen. Doch ohne Schlaf geht das Wissen schnell wieder verloren. Wer auf sein Gehirn hört, integriert neue Informationen besser, erinnert sich leichter und bleibt motivierter.

Auf Cogniq.de finden Leser praxisnahe Tipps, wie man Schlaf, Lernen und Alltagsroutine in Einklang bringt. Die Plattform erklärt, dass Schlaf kein Luxus, sondern eine essenzielle Komponente kognitiver Leistungsfähigkeit ist – vergleichbar mit einer Trainingspause im Sport, die den Muskelaufbau erst ermöglicht.